ランナー向け|スピードを上げるフィジカルトレーニング

こんにちは!

南流山駅から徒歩2分「機能型」パーソナルジム Yousfull(ユースフル) の宮田です。

気温が落ち着き、ランニングやジョギングをする方が増えてきましたね。

私も毎年フルマラソンには参加しており、この季節はランニングのためのトレーニングが増える時期です。

そこで今回は「ランナーのスピードアップに必要なトレーニング」についてお話ししていきたいと思います!

スピードアップ=筋トレ?

「ランニングを続けているのになかなかスピードが上がらず、タイムが伸び悩む…」

そんな経験をした方も多いのではないでしょうか?

ランナーの方には

スクワットやランジ、プランクなどの筋力トレーニングを取り入れている方も多くいるかと思います。

そこでまずはランニングという持久的スポーツに必要な要素について紹介していきます。

持久系パフォーマンスを決める3つの要素

ランニングのような、長時間の運動を継続する持久系スポーツでは、主に以下の3つの要素がパフォーマンスに関係すると言われています。

- 最大酸素摂取量(VO₂max)

- 乳酸性作業閾値(LT|Lactate threshold)

- ランニングエコノミー(RE|Running Economy)

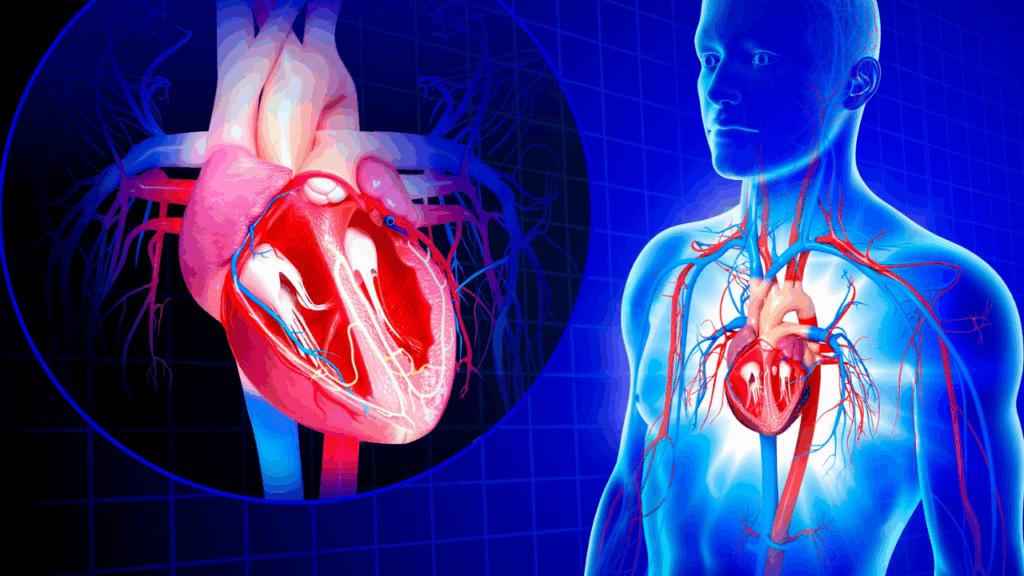

① 最大酸素摂取量(VO₂max)

最大酸素摂取量とは、

心臓が全身に血液を送り出す能力(心拍出量=心拍数×拍出量)や、運動中に筋肉が酸素を取り込める量(動静脈酸素較差)という要素が関係します。

これらは主に、走る速度・距離・時間などを考慮したいわゆる「走るトレーニング」によって発達すると言われているため、一定の量を走ることが必要になります。

- LSD(ロングスローディスタンス)

- ペース走

- インターバルトレーニング

最大酸素摂取量は走るトレーニングを積むことで、毛細血管の増加やミトコンドリアの量やサイズが増加し、酸素供給とエネルギー産生の効率が高まり、長時間のランニングができるようになってきます。

心肺機能である最大酸素摂取量は走ることで向上する

② 乳酸性作業閾値(LT)

次は乳酸性作業閾値(LT)と言われるものです。

LTは「乳酸が急激に上昇し始める運動強度」の目安です。

乳酸は一般的にVO₂maxの約60%付近で上昇し始め、筋肉などに疲労を感じ高強度な運動の継続がキツくなります。

LTは

最大酸素摂取量や筋肉での乳酸の代謝促進や耐性が高まる、高強度のインターバルトレーニングなどが有効です。

※この代謝過程は難しい部分が多いので、今後噛み砕いて説明できればと思います…

つまりLTを高めることで、乳酸が蓄積しにくくなり、“疲労しにくいスピード”を高めることができます。

高強度のインターバルトレーニングはLTを上昇させる

③ ランニングエコノミー(RE)

ここからが今回の本題です

3つ目は、

ランニングエコノミー(RE)と言われる、エネルギーのロスが少ない経済的(効率的)な走りを指し、これがフィジカルトレーニングで改善すべき要素と考えています。

効率的な走り=ランニングエコノミーとは?

ランニングエコノミーは「少ないエネルギーで走れるか」という効率性が必要になり、

これは主に接地時の筋腱や神経の協調(運動制御)が関わり、特に腱の硬さ=スティフネス(stiffness)が重要と言われています。

ランニングでは接地時にこの腱のスティフネスが高いほど、接地時間を短くしながらエネルギーのロスが少ない反発(いわゆるバネ)を得ることができます。

逆に、接地時に筋肉が緩んだ状態(マッスルスラックと呼ばれる)では、腱のスティフネスが低く、強い反発が得られず非効率な接地となる可能性があります。

特にランニングでは、アキレス腱のスティフネスを活かすための下腿三頭筋(ふくらはぎ)や足裏などを強化するトレーニングのポイントとなります。

ランニングエコノミーには腱の硬さ(スティフネス)が関わる

走動作を安定させるためのトレーニング

腱のスティフネスの他にも、全身にかかる衝撃を安定させて推進力に変える身体機能も大切なポイントです。

- 接地時の衝撃を吸収して大きな推進力を生む 股関節周囲の筋力

- 重心移動をスムーズにする 体幹(背骨・肋骨)の可動域や安定性

これらの機能も、ランニングスピードをアップするためには欠かせない機能になります。

スピードを上げるための主なフィジカル要素

スピードアップにつなげるフィジカルトレーニングは以下の3つがポイントと考えています。

- 腱のスティフネスを強化|バネとして筋や腱を活用

→ アキレス腱・下腿三頭筋・足底筋膜などの強化 - 下半身の筋力・パワーの強化|大殿筋・ハムストリングス・内転筋

→ スクワット/デッドリフトなどで推進力を生む脚力を高める - スムーズな重心移動|体幹の安定性

→ 体幹トレーニングで効率的な姿勢保持

実際のトレーニングではこれらの機能を改善するためのプログラムを進めていきます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

ランニングのスピードアップには

「走るトレーニング(生理学的要素)+フィジカルトレーニング(運動機能的要素)」の両立が不可欠です。

最大酸素摂取量やLTなどの心肺、代謝機能に加えて、肉体的な筋力・腱の弾性・体幹安定性を鍛えることで、より少ないエネルギーで速く、そして安定したフォームで走ることができるようになります。

Yousfullでは、スピードアップをしてタイムを更新したいランナー向けのパーソナルトレーニングをサポートしていきます!

レースの目標タイム・身体の悩みをもとに、身体機能を評価して最適なトレーニングを提供していきます!

トレーニングは体験からお気軽にお待ちしています🔻

次のブログでは、今回触れた「フィジカルトレーニング」の中から

具体的なエクササイズとその効果について詳しく解説していきたいと思います!

次回もぜひご覧ください!

参考文献

Scott K. Powers・Edward T.Howley「パワーズ運動生理学」(メディカルサイエンスインターナショナル.2020)

Flans Bosch「コンテクスチュアルトレーニング」(大修館出版.2020)

熊井司・片寄正樹「軟部組織損傷・障害の病態とリハビリテーション」(メジカルビュー社.2021)